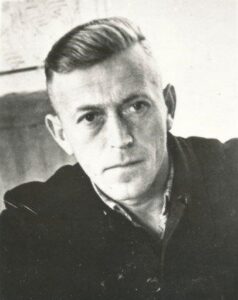

ВИЛЬЧКОВСКИЙ БОГУСЛАВ БОГДАНОВИЧ (17.03.1928 г. – 27.11.1964 г.)

Вильчковский Б.Б. родился в д. Погулянка Новогрудского воеводства (ныне д. Сорговичи Барановичского района Брестской области) в семье помещика. Поляк. В период воссоединения Западной Беларуси с БССР его родители встали на сторону советской власти. Жили на станции Митьковичи.

В период Великой Отечественной войны оставались на оккупированной территории. В 14 лет Богуслав стал связным и разведчиком партизанского отряда им. Котовского партизанской бригады «25 лет БССР». Собирал сведения, передавал их партизанам, неоднократно участвовал в подрывах эшелонов и железнодорожных мостов, в разгроме полицейских гарнизонов.

Вернувшись к мирной жизни, жил в д. Малая Сваротва, в 1950 году вступил колхоз «Искра», работал конюхом, полеводом, бригадиром. Вступил в ряды КПСС. В марте 1959 года возглавил правление колхоза и был его председателем до последнего дня жизни.

Всю свою жизнь Б. Б. Вильчковский отдал развитию и укреплению экономики колхоза. Отсталая сельхозартель превратилась в крепкое хозяйство. Как талантливый руководитель колхозного производства в 1963 году был избран депутатом Верховного Совета БССР, членом ревизионной комиссии Брестской областной партийной организации. Награждён орденом Ленина, медалями.

Трагически погиб 27 ноября 1964 года. Похоронен на кладбище д. Сорговичи.

За достигнутые успехи в развитии животноводства, увеличении производства и заготовок мяса, молока, яиц, шерсти и другой продукции Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 марта 1966 года Вильчковскому Б. Б. было присвоено звание Героя Социалистического Труда (посмертно).

Его именем был назван бывший колхоз «Искра» (ныне сельхозкооператив «Зареченский») и улицы в г. Барановичи и г.п. Городище.

КУДРИН МАКАР ТИМОФЕЕВИЧ (01.02.1914 г. -07.09.1962 г.)

Родился на Смоленщине в семье крестьянина. Там прошло его детство, юность, учёба в медицинском институте, который закончил в 1939 году и два года отработал в Сафоновской районной больнице Смоленской области.

С 1941 по 1947 годы служил в рядах Красной Армии. В годы Великой Отечественной войны на Ленинградском фронте мужественно исполнял обязанности врача–хирурга, спас сотни жизней советских солдат и офицеров. Награждён двумя орденами Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда».

После окончания войны два года служил военврачом на Дальнем Востоке.

С 1948 года Кудрин – главврач Берёзовской районной больницы, а с начала 1948 г. по сентябрь 1962 г. жил и трудился в Барановичах.

В первые, трудные послевоенные годы Макар Тимофеевич был главврачом и ведущим хирургом Барановичской областной больницы, а с 1954 года – Барановичской центральной городской больницы. Зарекомендовал себя как умный, требовательный к себе и подчинённым руководитель, смелый и талантливый хирург. За 14 лет работы в Барановичах выполнил свыше 6 тыс. хирургических операций. Руководил практикой студентов 6–го курса Минского мед. института, преподавал курс хирургии в Барановичском медучилище, занимался научной работой. Кудрин предложил новый метод лечения плевритов, абсцессов лёгких методом пункции, делал сложные операции на череп, операции в области грудной клетки. Уже в начале 50–х годов он применял новый метод лечения переломов. Неоднократно избирался депутатом городского и областного Советов.

Сегодня трудно себе представить ту тяжесть, что легла на плечи главврача больницы с первых дней его работы. Всего два года как закончилась война. Больницы переполнены. Не хватало врачей и медсестёр, не хватало медикаментов. Под его руководством довоенное здание оснащается водопроводом и канализацией, достраивается по мере возможности. Для улучшения питания, организуется подсобное хозяйство.

В 1949г. Кудрин М. Т. был награждён значком «Отличник здравоохранения».

14 февраля 1961 г. ему было присвоено звание «Заслуженный врач БССР». Кудрин Макар Тимофеевич прожил всего 48 лет.

25 декабря 1963 г. ул. Витебская в г. Барановичи была переименована в улицу М. Т. Кудрина. В 1978 году – установлена мемориальная.

Наш город гордится тем, что в нём жил и работал доктор с большой буквы – Кудрин М. Т.

ЕГОРОВ АНАТОЛИЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ (1919 г. – 26.04.1944 г.)

Родился в суровом 1919 году в Воронеже. С трёх месяцев остался без отца. В 1922 году мать с маленьким сыном возвратилась в Барановичи и поселилась у своего отца Лобейко. Анатолий окончил мужскую Государственную гимназию и Виленское техническое училище. В 1939 году поступил в Львовский политехнический институт. Но его учёбу прерывает война…

Выполняя поручение своего товарища К. П. Бадака, Егоров устраивается на работу в паровозное депо в качестве чёрнорабочего, а затем, благодаря знанию немецкого языка – в диспетчерскую. Таким образом, он получает доступ к информации о графиках движения эшелонов, их грузах.

Подпольная группа собирает разведывательные данные, выполняет ряд ответственных заданий, проводит диверсии на железной дороге и в депо. Через Е. М. Липник и А. М. Денищик группа получала взрывчатку и мины, которые хранились в доме Липника. Там же изготавливались «угольные мины» для диверстий.

По заданию партизанского командования подпольная группа выводит из строя водокачку, повреждает поворотный круг и тем самым надолго парализует движение железнодорожных составов на Барановичском ж/д узле. При повторной попытке взорвать поворотный круг Егоров был схвачен охраной. Той же ночью у себя в квартире был арестован и Бадак, а затем и Корниенко.

После пыток в СД подпольщиков отправили в Колдычевский концлагерь. Новые пытки и истязания не сломили мужественных комсомольцев. Они погибли, зная, что боролись за правое дело, за наше будущее.

26 апреля 1944 г. подпольщики были повешены у поворотного круга на территории Барановичского паровозного депо. На месте их казни установлена мемориальная доска.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 июня 1965 года А. В. Егоров награждён медалью «За отвагу» посмертно.

В 1965 году именем подпольщика Анатолия Егорова названа улица в г. Барановичи.

1 лайк

Комментарии закрыты